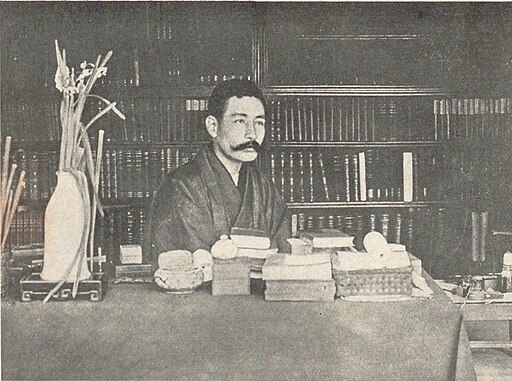

文豪、夏目漱石。

代表作に『吾輩は猫である』『こころ』などを持つ、誰もが認める日本の大作家。

存命中はもとより、死去した際には多くの弟子作家が駆けつけ、芥川龍之介も涙したと言います。

となれば誰からも好かれた人格者の様に思えるけれど、実際のところ、彼は人格に障害を抱えていたと言うのだからびっくりです。

夏目漱石は統合失調型パーソナリティ障害だった!?

最近の研究では、夏目漱石の周囲の人間が遺した文書やその振る舞いから、彼が統合失調型パーソナリティ障害だったのではないかという説が挙げられています。

まず、家族に暴力を振るう。

これは日常で、気に入らないことがあると憤激して破壊行動を起こしたり、社会性にも問題があった様です。

統合失調型パーソナリティ障害は他者を巻き込んで大騒動を繰り広げますが、自分自身も大変な苦しみを背負います。

それが一般的なDVとは違うところです。

漱石自身も苦しんでいた可能性が大きいのです。

娘や妻を殴り飛ばしてすっきりしていたわけではありません。

あまね

あまねそんな漱石が『こころ』を書いたのかと思うと、不思議に腑に落ちる気もしますね。

夏目漱石『こころ』解説

『こころ』は主人公である「先生」の回想物語

先生は若かりし頃、親友とも言えるKとの交流においてその後の人生を一変させる経験をしています。

そのときの苦悩が結局は自殺へと至る。

『こころ』はそういった話です。

では先生はどうKに対して接したのか。

Kが恋をしていることを察した先生は、先回りをしてその女性との結婚を取り決めてしまいます。

その現実を受け入れられなかったKは自殺をすることで苦しみを解決します。

先生もまさかKが自殺をするとは思わなかったのでしょうか。

そこのところが不明であるからこその、『こころ』です。

先生にはKのこころが分からなかった。

親友なら抜け駆けも許してくれると思ったのかもしれません。

それどころか、祝福してくれるのを願ったのかもしれない。

Kのこころも先生のこころも、作中からははっきりとは分かりません。

ただ、Kが死んだ後の先生がとても深く苦しんだことだけは鮮明に描かれています。

鮮明にというよりも、大正から昭和にかけての日本の湿った雰囲気の中で、と書いた方がふさわしいかもしれません。

先生はKを精神的に虐待したのです。

それは現実で家族に暴力を振るっていた漱石の姿に重なります。

同時に、先生はKを失ったことで苦しみます。

『こころ』は夏目漱石自身の「こころ」でもある

漱石は、家族をどうしても殴ってしまう己のことで悩んでいなかったはずはないのです。

たまたま漱石の家族は自殺には至らなかったのですが、そうなっても不思議ではないくらいの悲惨な状況だったと言われています。

その他、漱石はロンドンに国費で留学しながらも、様々な苦悩から帰国を早めています。

社会にうまく適合できない漱石の姿は、Kの死後、ほとんど隠遁したかのように暮らす先生を思い起こさせますね。

数多くの問題を抱えていたからこそ生まれた『こころ』

このように、漱石は多くの問題を抱えていました。

しかし、だからこそ数々の得がたい名作を遺したのだと言わざるを得ない面があります。

もちろん、歴史的名作を生み出すために他者を傷つけて良いわけではありません。

とはいえ、自分の苦しみを作品として昇華する才能は、誰にでも備わっているわけでもありません。

痛めつけられた家族と同様に苦しんだからこその『こころ』であると、どうしても思ってしまいます。

そんな漱石に、私は何となく惹かれるのです。

苦しんだ人には苦しんだだけの輝きがあると感じるからでしょうか。

私自身、私のこころがわからなくなるところでもありますね。

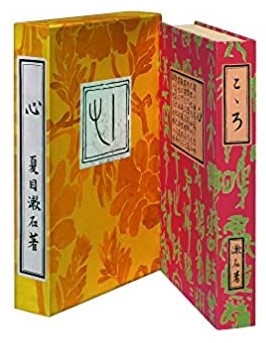

夏目漱石『こころ』のタイトル変遷

なお、『こころ』というタイトルは、当初『心』とのタイトル表記で出版されていたそうです。

その後、『こゝろ』も出ました。

漱石としては、この作品を「こころ」と正しく音読してほしかったらしく、何度か改名されて今の『こころ』に着地したそうです(それでも『こゝろ』でのバージョンも未だに広まっています)。

統合失調型パーソナリティ障害は、ものごとへのこだわりが強く出ることも特徴の一つです。

『こころ』をちゃんと「こころ」と読ませたがったこだわりは、作家としてだけのものではなかったのかもしれませんね。

ちなみに私は『こころ』と表記されているものが好きです。

それこそ、こころのどこかで漱石のこころを尊重したい何かがあるのかもしれません。

コメント